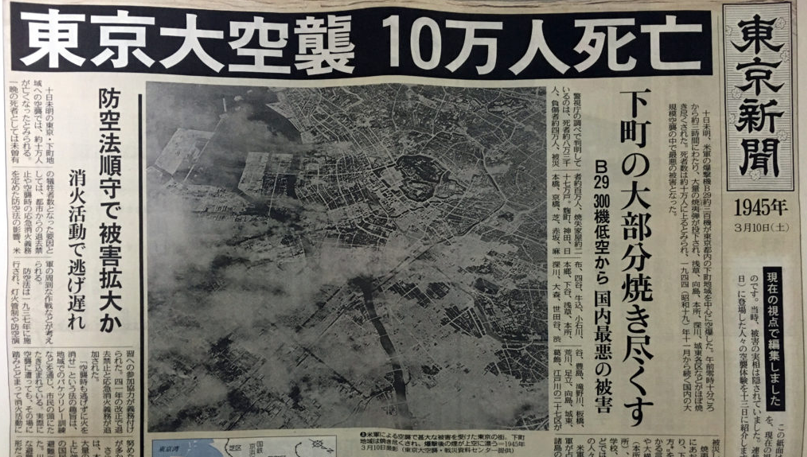

【忘れてはいけない】10万人を焼いたルメイに勲章を与えた佐藤栄作

1945年3月10日未明。

東京の下町に、アメリカ軍の爆撃機が押し寄せました。

指揮を執ったのは、カーチス・ルメイという軍人です。

その日、およそ10万人が命を落としました。

女性も、子どもも、年老いた人々も、逃げる間もなく炎に包まれました。

焼夷弾の雨

まず、山の手側を爆撃し、逃げ道を断つように火の壁を作る。

その後、下町の密集した住宅地に向けて、油分を含んだ焼夷弾が投下されました。

焼夷弾には粘着性の高い可燃物が使われていて、

家に、肌に、服に貼りついた炎は、一度ついたら簡単には消せません。

多くの人が、火から逃れようと川に飛び込みましたが、

水面に浮いた油に火が移り、川もまた焼けました。

防空壕も酸素が足りず、窒息死する人が相次ぎました。

民間人だけを狙った空襲

この空襲で狙われたのは、軍事施設ではありません。

そこにいたのは、ふつうの人々です。

それでも、町ごと焼かれました。

「都市の破壊は、戦争終結のために必要だった」という理屈が語られることもあります。

けれども、この空襲がもたらしたのは、あまりにも無差別で、あまりにも生々しい死でした。

そして、戦後――

戦争が終わって20年近く経った1964年、

日本政府は、カーチス・ルメイに「勲一等旭日大綬章」という勲章を贈りました。

理由は「航空自衛隊の創設に尽力したから」だそうです。

この勲章は形式上、「天皇から贈られた」ことになっています。

当時の昭和天皇は、「なぜあの人物に」と不快感を示したとも伝えられています。

それでも、叙勲は行われました。

誰に勲章を贈るか、誰がそれを断るか

一方で、叙勲を辞退した人たちもいます。

作家の大江健三郎氏。

元総理の宮沢喜一氏。

作家の城山三郎氏。

彼らは、国家から与えられる名誉に距離を置く姿勢を示しました。

勲章というものが、その人の功績だけでなく、その国の価値観を映すものだとするならば、

私たちは、ルメイへの勲章が何を意味していたのか、静かに考える必要があると思います。

教科書には書かれないこと

私たちは、こうした出来事を学校でほとんど教わりません。

どこで、何が起きたのか。誰が、何を決めたのか。

知らないまま、大人になります。

でも、知れば、見方は変わります。

「戦争の記憶」をただ風化させるのではなく、

そこから、どういう判断が行われ、どんな価値観が通されたのか。

静かに問い直すことが、いまを生きる私たちに求められている気がします。

最近の活動報告

2025/07/23

2025/05/21

2025/05/20

アーカイブ